Siete siglos antes de Cristo, el pueblo de Israel vivía un largo período de paz. Se disfrutaba de la vida, la gente despilfarraba, se entregaba a todo tipo de vicios y se iban perdiendo la fe y las sanas costumbres; Dios no importaba demasiado.

El profeta Amós, con su incultura de pastor de ovejas, denunció esa situación y anunció el desastre que todo esto acarrearía al pueblo. 30 años después llegó ese desastre.

Nuestro mundo se enfrenta hoy a una situación parecida a la del pueblo de Israel de entonces. Preocupa el bienestar individual y se olvida la solidaridad con los necesitados. También amenazan todo tipo de desastres.

San Pablo urge a Timoteo, y a nosotros, a vivir la vida cristiana practicando las virtudes y guardando el «Mandamiento de Cristo-Jesús». Hay que mantener las exigencias de la fe, en medio de un clima indiferente u hostil, para poseer la vida a la que hemos sido llamados en el Reino de Dios.

Tenemos que dar testimonio de nuestra fe como lo hizo Jesús en el momento más crucial de su vida.

Jesús habla en parábolas para que le entienda la gente sencilla. Se trata de parábolas vivas y no de teologías difíciles de entender para muchos.

La parábola de hoy tiene tres protagonistas: Epulón, con sus juergas y banquetes, Lázaro, con su miseria y Dios ejerciendo la justicia…

Epulón era «un hombre rico, vestía espléndidos trajes y todos los días celebraba grandes fiestas».

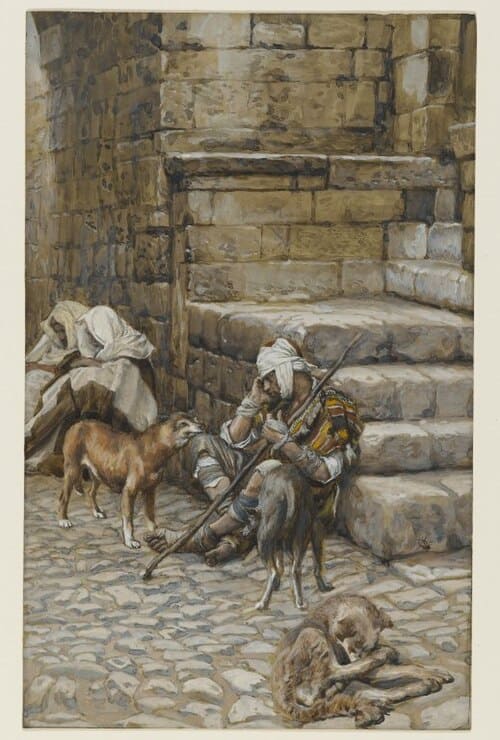

Lázaro era «un pobre, cubierto de llagas, que estaba echado en el suelo, junto a la puerta del rico, y deseaba llenar su estómago con lo que caía de la mesa del rico; y a veces, hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas».

Esta parábola interpela la actitud de los hombres ante la riqueza.

También enseña el Señor que no podemos hablar de solidaridad entre los hombres ni entre los pueblos si tan sólo compartimos las migajas que nos sobran.

Algunos, ricos en bienes, se apegan a la riqueza con todas sus fuerzas y prescinden de Dios y de los demás.

Otros carecen de todo y buscan a Dios con la esperanza de alcanzar la felicidad que ahora no tienen y el mundo les niega.

Dios hizo justicia invirtiendo la suerte de ambos: el pobre, cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán, y el rico, cuando terminó sus días, fue llevado al infierno.

Pero Dios no olvida nuestros actos y hará que, al final, reine la justicia, la equidad y el amor allá donde se haya hecho desaparecer.

No es cuestión de milagros. Ni siquiera la resurrección de un muerto sería capaz de abrirnos los ojos si no aceptamos la Palabra de Dios que se nos ofrece como Buena Noticia y el ejemplo de tantos hombres y mujeres que cada día entregan su vida por los demás. No cambiaríamos de actitud ni aunque resucitara un muerto.

Escuchemos y acojamos la Palabra, que invita a llevar una vida personal solidaria y fraterna que haga desparecer los abismos que nos separan. Son muchos estos abismos, tanto entre pueblos o razas diferentes o entre personas que ni siquiera quieren tratarse. No esperamos a que vengan perros a lamer esas llagas.

Que el hombre no siga siendo un lobo para el hombre, como dijo un filósofo. Aprendamos a mitigar el dolor de los que sufren. Compartamos nuestros bienes con quienes los necesitan. Abramos nuestros corazones a la misericordia. Construyamos en nosotros y en nuestro entorno el mundo que Jesús quiere.

Que el Señor y su Santísima Madre nos ayuden a transformar nuestros corazones.

Que así sea.

Homilía D. Norberto García Diaz 29 de septiembre 2025

Extraída de un texto de Paco Zanuy